Atelier: un.Sichtbare ver.Hinderung – Perspektivwechsel und Performance (2019)

Das Atelier un.Sichtbare ver.Hinderung stand unter dem Motto «Nicht ohne uns über uns» und folgte damit dem Grundsatz der UN-Behindertenrechtskommission von 2006, die in der Schweiz 2014 ratifiziert wurde. Das Echogruppentreffen «un.Sichtbare ver.Hinderung» wurde vor diesem Hintergrund gemeinsam und in enger Abstimmung mit Herbert Bichsel, Nicole Pfister und Edwin Ramirez konzipiert, vorbereitet und durchgeführt.

Die Grundstruktur der Sequenzen des gesamten Ateliers war erfahrungsbasiert angelegt. Durch eine theoretische Auseinandersetzung und Reflexion mit dem subjektiv Erlebten sollten vertiefende Denk- und neue Bewegungshorizonte eröffnet werden.

Erfahren und Begehen: PERSPEKTIVENWECHSEL

Treffpunkt für dieses Atelier war der Bahnhofsvorplatz in Brugg-Windisch. Hier konnten erste „Ver“hinderungen im öffentlichen Raum direkt erfahrbar gemacht werden. Nach einer kurzen Begrüssung durch das Kernteam führten die beiden Expert*innen Herbert Bichsel und Nicole Pfister in die erste Sequenz ein. Der von Sensability entwickelte und von ihnen angeleitete «Perspektivenwechsel» eröffnete drei Wahrnehmungskontexte:

Zunächst ermöglichte die ‚Erfahrung‘ und ‚Begehung‘ des Campus Brugg-Windisch Windisch in Rollstühlen bzw. mit Dunkelbrillen, Zugangsbarrieren als solche überhaupt wahrzunehmen und für sich selbst erfahrbar zu machen. Darüber hinaus wurde die eigene Hilflosigkeit in Bezug auf diese bisher nicht (bzw. kaum) wahrgenommenen Hindernisse spürbar, die den Zugang zum öffentlichen Raum verhindern. Schliesslich ermöglichte es die sinnliche Erfahrung, den eigenen Körper auf neue Weise kennenzulernen und von ihm Gebrauch zu machen.

Informeller Erfahrungsaustausch: MURMELN

Mit Eintritt in den Atelierraum begaben sich die Teilnehmenden in eine Übergangssequenz des ‚Murmelns‘, mit welchem dem zeitlich unterschiedlichen Eintreffen der Teilnehmenden Rechnung getragen wurde. Nach und nach erhielten sie hier eine erste Gelegenheit, über die erlebten Erfahrungen des Perspektivenwechsels in einen informellen Austausch zu kommen. Dieser Austausch eröffnete zugleich einen neuen Beginn und überführte zu der im Atelierraum installierten Theaterbühne.

Die Doppelbödigkeit von Humor: PERFORMANCE

Auf dieser Bühne eröffnete Edwin Ramirez (siehe Foto unten) uns mit seiner Performance einen weiteren Perspektivenwechsel. In dem er seine Alltagserfahrungen auf der Bühne performierte, thematisierte er u.a. das Unvermögen seiner Mitmenschen, ihm vorurteilsfrei zu begegnen, ohne ihn zu behindern und lud dazu ein, mit und über die eigene Unbeholfenheit zu lachen. Humor bezeichnet Edwin als eine persönliche Überlebensstrategie: Er stellt für ihn eine Möglichkeit dar, Berührungsängste mit Menschen mit Behinderungen abzubauen und Möglichkeiten einer wirklichen Begegnung zu entwickeln. Das Lachen eröffnete auch in unserem Atelier einen Kontext, der die Unkenntnis, das Unvermögen und die Hilflosigkeit der Teilnehmenden verhandelbar werden liess.

Die Doppelbödigkeit der Situationen, die Edwin Ramirez performierte, wurde im Lachen spürbar: auf der vordergründigen Ebene eine Situationskomik, die eine/n erleichtert zum Lachen bringt, gleichzeitig aber auch die Entlarvung einer zweiten, zunächst erst unsichtbaren Ebene, die einem das Lachen im Hals stecken bleiben lässt. Mit Edwins Worten: Er mache keine «Behindertenwitze», sondern erzähle aus der Ich-Perspektive scheinbar lustige Begebenheiten, die bei genauer Betrachtung jedoch skurril anmuten oder gewaltförmig sind. Humor werde für ihn darin zu einer Form ästhetischer Selbst- und Weltaneignung.

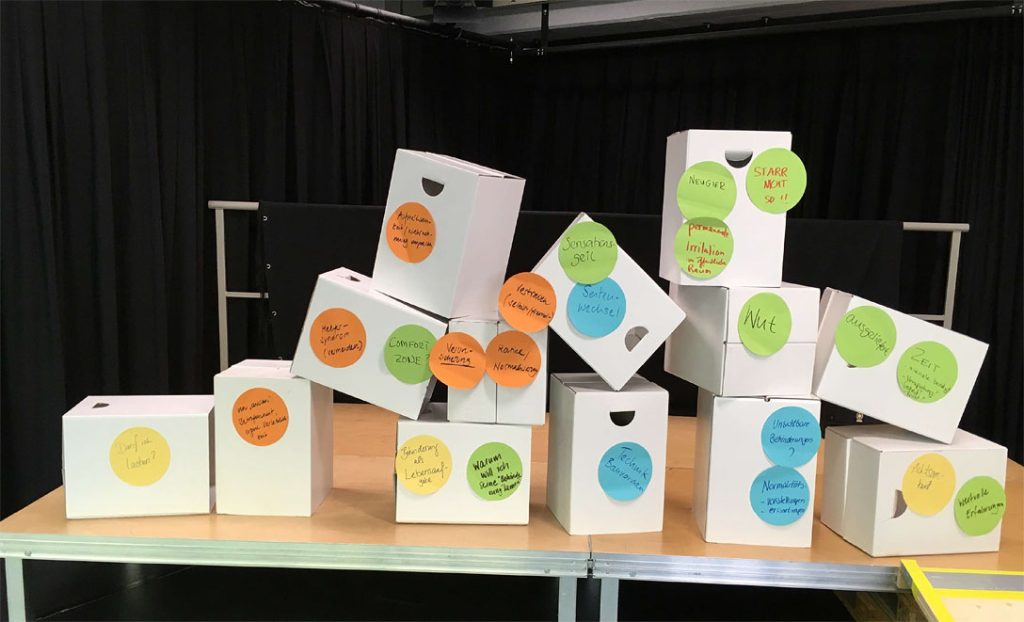

Auf den Begriff gebracht: BEGRIFFSBOXEN

In drei Gruppen wurde über das Erfahrene, das Einfinden in eine Verhinderung sowie die Doppelbödigkeit der Performance reflektiert.

Für diesen erneuten Perspektivenwechsel erhielten die Gruppen drei Orientierungsfragen:

- Auf welche Verunsicherungen, Irritationen, Widerstände stossen wir im Versuch unsere Perspektive zu wechseln?

- Welches (Un)Wissen wird sichtbar?

- Welche Möglichkeiten und Unmöglichkeiten gibt es?

Das erste Brainstorming fand getrennt statt: unter den Teilnehmenden und unter den praxiserprobten Expert*innen. Diese separaten Settings sollten den «chronisch mehrfach Normalen» einen «unbedarften» Austausch ermöglichen, in dem sie sich über ihre scheinbare Normalität bewusst werden und ihrem Unbehagen und Unwissen spontan Ausdruck verleihen konnten. In einem zweiten Schritt begaben sich die Expert*innen in die Gruppen der Teilnehmenden. Gemeinsam wurden Wege gesucht, mit den Unkenntnissen umzugehen und eine nuancierte Sprache für das Unvermögen und die unterschiedliche Positioniertheit zu entwickeln bzw. neue Handlungsoptionen für ein Miteinander zu erarbeiten.

Die vielfältigen Ideen, Begriffe, Themen und neuen Worte wurden auf «Begriffsboxen» gepinnt und zu einer Skulptur neu bewegten Wissens aufgetürmt. Die Boxen wurden bereits in einem vorherigen Atelier als sog. «Stolpersteine» eingeführt. Innerhalb der Skulptur spiegelten sie Begriffe, Themen und Worte, die uns ins Stocken bringen, über die wir «gestolpert» sind und über die es nachzudenken gilt.

Abschliessend ging das Wort wieder an die Expert*innen. Getreu dem Motto «Nicht ohne uns über uns» wurden ihre Beobachtungen der vorhergehenden Sequenzen und ihre Ausführungen zu einem Spiegel und damit zum zentralen Korrektiv für das neu bewegte Wissen: Edwin Ramirez betonte, dass es eine wichtige Erfahrung sein kann, Verunsicherung zu spüren. Zentral für die Verarbeitung dieser Verunsicherung sei der Dialog, der allerdings auch eine neue Zeitlichkeit resp. Zeitstruktur erfordere, die in den Disablity-Studies als «crip-time» bezeichnet wird.

Nicole Pfister forderte eine stärkere Achtsamkeit in Ver-hinderungs-Situationen, i.S. eines Gewahrseins aktueller Ereignisse und Erfahrungen und problematisiert die doppelte Belastung, selbst nicht nur behindert zu werden, sondern auch noch für «chronisch mehrfach Normale» mitdenken zu müssen (z.B. Ausweichen am Bahnsteig).

Herbert Bichsel thematisierte die Widersprüchlichkeit des Helfersyndroms. ‚Helfer*innen‘ objektivieren das andere Subjekt allzu häufig, sprechen ihm_ihr Selbstständigkeit ab, übersehen Ver-Hinderungsstrukturen und entmündigen. Zentral ist die Wahrnehmung des Menschen als eigenständiges Subjekt; als Mensch, der_die in konkreten Situationen und von konkreten Strukturen be-hindert wird.

Von der Ist-Situation zu Soll-Entwürfen

Herbert Bichsel eröffnete die anschliessende Gesprächssequenz mit einer historischen Rekonstruktion der gesellschaftlichen Rechtslage für Menschen mit Behinderungen. Mit dieser Kontextualisierung ermöglichte er eine zeitliche und inhaltliche Verortung von den Anfängen der Behindertenbewegung bis zur Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention auf der UNO-Generalversammlung 2006 in New York. Mit der Verabschiedung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vollzogen die Vereinten Nationen völkerrechtlich und behindertenpolitisch einen bemerkenswerten Reformschritt, der auf die Beseitigung der zahlreichen einstellungs- und sozial-bedingten Barrieren zielt, welche die autonome Lebensführung und barrierefreie Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen weiterhin stark beeinträchtigen und damit eine Verletzung der Menschenrechte darstellen.

Mit Blick auf Diskriminierungsstrukturen im Bildungswesen ist Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention relevant. Er betont das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Ausgehend vom Prinzip der Gleichberechtigung verpflichten sich die Vetragsstaaten, die vollumfängliche Teilhabe aller Menschen auf allen Ebenen des Bildungssystems sicherzustellen. Innerhalb des Bildungssystems müssen angemessene Vorkehrungen getroffen und geeignete Massnahmen eingeführt werden, um neben der grundständigen Bildung auch den Zugang zur allgemeinen Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und zu lebenslangem Lernen gleichberechtigt zu gewährleisten. Für dieses Recht steht insbesondere Artikel 24.5 der UN-Behindertenrechtskonvention:

«Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.» (Art. 24.5)

Ist-Situation

In der Folge wurde zunächst die Frage nach den Bedingungen, die an der FHNW eine vollumfänglichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verhindern, bewegt. Im moderierten Gespräch zwischen Herbert Bichsel (Gleichstellungsbeauftragter von agile.ch) und Natalie Berger (Koordinatorin Diversity und Nachhaltigkeit FHNW) wurden die verschiedenen Ebenen des Hochschulkontexts beleuchtet:

- Ebene 1: Wo stehen wir in Bezug auf Zugänglichkeit zur Hochschule? (Wer hat Zugang zu unseren Hochschulen? Gibt es Unterschiede an den einzelnen Teilhochschulen? Gibt es Unterschiede für Studierende, Dozierende, Mitarbeitende?)

- Ebene 2: Wo stehen wir in Bezug auf Barrierefreiheit in der Hochschule? (Welche Barrierfreiheiten gewährleistet die Bildungsinstitution? Gibt es Unterschiede an den einzelnen Teilhochschulen? Gibt es Unterschiede für Studierende, Dozierende, Mitarbeitende?)

- Ebene 3: Wo stehen wir in Bezug auf integrative Hochschullehre? (Wie organisiert die Hochschule barrierefreies Lehren und Lernen, alternative Prüfungsformen, technische Hilfsmittel, Schreibassistenz, etc.? In welchen Studiengängen sind Fragen von ‚Disability/Ableism‘ tatsächlich eingeschrieben und nicht schlicht als ‚add-on‘ bearbeitet? Inwiefern sind Lehr-Lern-Situationen barrierefrei konzipiert?)

In der Diskussion wurden zwei wesentliche Aspekte verdeutlicht:

- Erstens wurde klar, dass die Zugänglichkeit zur Hochschule weit über bauliche Massnahmen hinaus gedacht werden muss. Zumal es sich bei der Verständigung über Aufzüge, Türen und Rampen in der Regel nur um den kleinsten gemeinsamen Nenner handelt, auf den sich Entwicklungsgruppen abschliessend einigen. Um tatsächliche Veränderungen herbeizuführen, bedarf es eines kulturellen Wandels innerhalb der Organisation und ihrer Verständigungsprozesse sowie einer Willkommenskultur. Dies keineswegs nur gegenüber Studierenden, sondern auch auf der Ebene von Mitarbeiter*innen, Dozierende und Professor*innen.

- Zweitens wurde auf das Spannungsfeld zwischen individuellen Lösungen und einheitlichen Kollektivprozessen hingewiesen. Es wurde deutlich, dass sich ein Kulturwandel in diesem Spannungsfeld bewegt: Auf der einen Seite müsste es grundlegende Konzepte auf allgemeiner Ebene geben und gleichzeitig immer auch die Möglichkeit, kurzfristig individuelle Lösungen zu entwickeln. Auf beiden Ebenen gilt es, so Herbert Bichsel, getreu dem Motto «Nicht ohne uns über uns» zu wirken: betroffene Personen nicht nur zu befragen, was sie benötigen, sondern sie von Anfang an als Expert*innen in Veränderungsprozesse miteinzubeziehen.

Soll-Situation

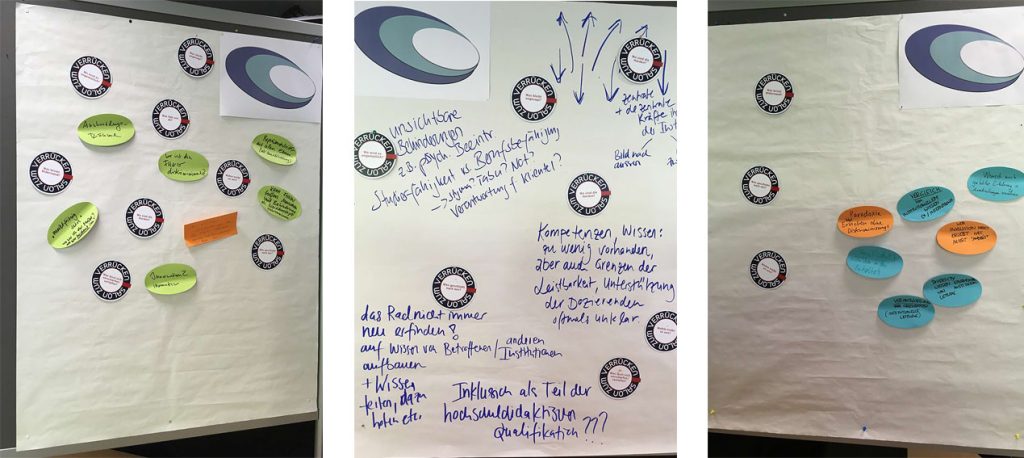

Im Wissen um die bereits realisierten und noch nicht realisierten Möglichkeiten wird die Frage in den Raum gestellt, was an der FHNW und ihren Teilhochschulen möglich werden könnte und sollte. Gemeinsam haben die Teilnehmenden in Kleingruppen nun die Möglichkeit – ausgehend von eigenen Beispielen und einer Diskussion des Status Quo – diverse Zukunftsperspektiven zu imaginieren. In der Diskussion auf den drei Ebenen des Hochschulkontextes sollen auch je individuelle Möglichkeiten der Umsetzung des Bedarfshorizonts thematisiert werden.

Einige Ergebnisse der Diskussion:

- Inklusion als hochschuldidaktische Prämisse jeglicher Lehrveranstaltungen

- Fokus nicht ausschliesslich auf die Studierenden, auch im Bereich der Mitarbeitenden gibt es Entwicklungsbedarfe > Hochschule als Arbeitsort

- Zugänge zu Forschung freilegen

- Unsichtbare Behinderungen z.B. psychische Beeinträchtigungen enttabuisieren

- Auf das Wissen der Betroffenen aufbauen, mit den Betroffenen als Expert*innen

- Stellenausschreibungen neu formulieren

Metareflexion und Ausblick

Zum Abschluss wurde das Erlebte auf einer dritten Ebene im Gesamtprojektkontext verortet. Die Innenansichten des Ateliers «un.Sichtbare ver.Hinderungen» zeigen erneut, dass die Entwicklung einer diversitätsorientierten und heterogenitätssensiblen Hochschullehre eine Arbeit an den Bedingungen und Verhältnissen erfordert, unter denen Hochschullehre an der FHNW stattfindet. Es wäre verkürzt, Weiterbildung in diesem Bereich nur als individuelle Qualifizierungsmaßnahme zu verstehen. Weiterbildung benötigt Zeit und Ressourcen, um Verhandlungs- und Imaginationsräume zu eröffnen, die auf allen Ebenen des Hochschulkontextes und bei allen Beteiligten eine Critical Diversity Literacy ermöglichen.

Die Konstellation erfahrungsbasierter Ateliers hat gezeigt, dass eine engagierte Reflexionsbewegung mit zunehmend vielen Teilnehmenden, die auch als Multiplikator*innen für ihre Teilhochschulen fungieren, zu wegweisenden Erkenntnissen und neuen sozialen Handlungsmöglichkeiten führen kann. Vor diesem Hintergrund lautete die zentrale Frage dieser Metareflexion: Welche Weiterbildungssettings wären mit Blick auf die verschiedenen Anliegen und Bedürfnisse der Teilhochschulen spezifisch zu konstellieren?

Einige Blitzlichter:

- Ein performativer Zugang würde sich gut für Hochschule für Kunst und Gestaltung eignen.

- Die konkrete Erfahrung des Perspektivenwechsels und der humoristisch-performative Zugang ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um Verhinderungen wahrnehmen und eigene Denk- und Wahrnehmungsmuster zu hinterfragen zu lernen.

- Die Notwenigkeit einer inhaltlichen Einbettung von Diversität in die Disziplinen z.B. bezüglich Thema, Fachkulturen und Sprache

- Der spielerische Zugang des Perspektivenwechsels und der Comedy sind erfrischend. Dadurch entsteht nicht der Eindruck von «ich komme und zeige wie es richtig geht, da ihr es falsch macht».

- Disability eignet sich als Türöffnungsthema, da es eine Thematik ist, von der wir alle potentiell betroffen sind und die gleichzeitig (im Gegensatz etwa zur Kategorie race) nicht von vornherein als bedrohliches Politikum wahrgenommen wird.

Den Abschluss machten Edwin Ramirez und Herbert Bichsel. Beide empfanden das Echogruppentreffen als positiv, mit vielen brauchbaren Ideen, sie wiesen jedoch zugleich darauf hin, dass das starke Engagement mit in den Alltag genommen werden muss, da noch viel Arbeit vor uns liegt.