Prozesse der Rassifizierung – Dechiffrierung durch Zeitungstheater (2018)

Das Atelier stand ganz im Zeichen des von Augusto Boal entwickelten «Zeitungstheaters». Im Vorfeld wurden die Teilnehmenden gebeten, nach einem Zeitungsartikel zu suchen, in dem ein thematischer Bezug zu Diversity und Vielfalt oder zu Ausgrenzung, Marginalisierung und Diskriminierung erkennbar ist. Zudem wurden sie eingeladen, einen für sie besonderen Satz darin zu markieren und den Artikel im Original oder ausgedruckt mitzubringen. In der Einstiegssequenz hatte jede Person in unserer stetig wachsenden Echogruppe Gelegenheit, sich anhand ihres Artikels bzw. des von ihr markierten Satzes vorzustellen.

1. Ateliersequenz: Rhytmisches Lesen

Setting: Die Sätze – bereits vor der Kennenlernsituation von den einzelnen Teilnehmenden auf Karten aufgeschrieben – liegen verteilt am Boden des Atelierraumes.

Beim Übertritt in den Atelierraum galt es erstmal, die eigene Rolle als (Diversity-) Expert*innen und/oder Vertreter*innen einer Hochschule «abzuklopfen» und «abzustreifen». Derart «aufgewärmt», wählten alle Teilnehmenden einen der ausgelegten Sätze aus, um diesen dann in verschiedenen an Boal angelehnten Übungen zum «Klingen» und in «Bewegung» zu bringen. Nach dieser Beschäftigung, in der die Sätze durch die Rhythmisierung neue Bedeutungen und Nuancen erfuhren – je nachdem, von wem und mit welcher Tonlage und Adressierung sie hörbar gemacht wurden – ging es darum, die Sätze direkt miteinander zu verknüpfen und Ketten zu bilden. Abschliessend fanden sich die Teilnehmenden anhand korrespondierender Sätze zu «ihren» Gruppen zusammen.

Abgeschlossen wurde dieses Experiment mit einer Input-Reflexion, die an den Gruppenbildungsprozess und den Prozess des Ordnens und Kategorisierens verschiedener Sätze/Aussagen bzw. Diskriminierungsthemen anknüpfte.

Der Input fokussierte auf die «mythische Norm» und das Konzept der Intersektionalität. Kimberlé Crenshaws kritisiert darin Antidiskriminierungspolitiken, die aus ihrer Perspektive Mehrfachdiskriminierungen und die zugrundeliegenden Machtverhältnisse nicht zu fassen vermögen (siehe Video: Kimberlé Crenshaw: What is Intersectionality?). Die zentrale Frage, wer spricht und wessen Position im sozialen Raum fassbar und sichtbar wird, spiegelte sich im Gruppenbildungsprozess, in dem nicht alle (Sätze) Anschluss fanden und die Teilnehmende mehr oder weniger hörbar wurden.

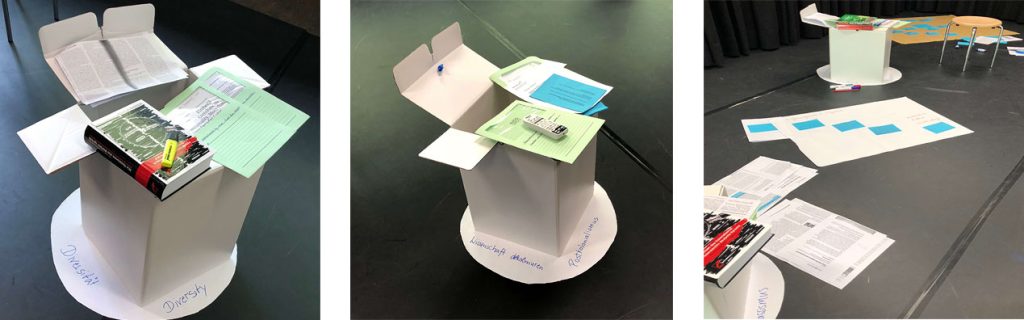

2. Ateliersequenz: Gekoppeltes Lesen

Setting: Weisse Flecken und Stolperkartons, gefüllt mit Kopien, Büchern und QR Codes, dienen als diskriminierungskritische Wissensarchive zu Sprache, Diversity, Postkolonialismus, Rassismus; zwei Mini-Stehpulte mit je einem anderen Zeitungsartikel; Wäscheleinen, an denen weiterführende Texte hängen, durchkreuzen den Raum.

Das Gekoppelte Lesen nach Augusto Boal sieht vor, dass verschiedene Zeitungstexte (Textsorten) assoziativ miteinander in Beziehung gebracht werden, damit durch deren Gegenüberstellung neue Lesarten denkbar und möglich werden. Für unsere Adaption dieser Form wurden zwei Sets von Zeitungsartikeln und ergänzenden Medien- und Fachtexten zusammengestellt, die individuell von den Teilnehmenden bearbeitet werden konnten.

- Ein gelb markierter Ausgangstext Vom «Hörsaal auf die Strasse» (Studierendenzeitung) führte mit Blick auf den Hochschulzugang von Geflüchteten zu Forderungen und problematisierte Alltagsrassismen, die Studierende mit Migrationshintergrund entgegengebracht werden, wenn sie den Zugang zur Hochschule gefunden haben. Die Ausgangsfragen lautete: Welche Ausschlüsse finden statt? Was tut die Hochschule, damit wir nicht sehen, dass auch andere da sind?

- Ein blau markierter Ausgangstext «Was habt ihr gegen mein Kopftuch?» (Zeit Online) führte zu weiteren Texten von Forschenden of Colour, die sich mit weissen Privilegien beschäftigen und den Rassismus in den wissenschaftlichen Disziplinen aufzeigen. Hier lautete die Ausgangsfrage: Wie konstelliert sich akademisches Wissen und welches Wissen wissen wir?

Zunächst individuell, zunehmend auch in kleineren Gruppen, beschäftigten sich die Teilnehmenden mit den Texten und wählten besonders aussagekräftige Sätze aus, um diese – mit dem Ziel der Konstellation neuer Erkenntnisse – neu und anders zusammenzustellen. Ihre Denkbewegungen stellten die Kleingruppen abschliessend auf sehr unterschiedliche Weisen vor (performativ, theatral, erläuternd, etc.). In der Beschäftigung mit den Ausschlüssen und der «Whiteness» von Wissenschaft und Hochschule zeigte sich, dass Leerstellen (Nicht-Wissen) und weisse Flecken entstehen, weil «andere» Wissensformationen und diskriminierungskritische Perspektiven kaum Eingang in den akademischen Kanon finden und nicht-privilegierten Personen der Hochschulzugang institutionell und strukturell erschwert wird.

Die kontextualisierende Zusammenfassung dieser Sequenz eröffnete den Blick auf die gemeinsame Bewegung der beiden Stränge im Raum: Während die «einen» hohe Hürden beim Eintritt in die Hochschule erfahren, werden die «anderen» innerhalb des Hochschulraums mit einem fast ausschliesslich weissen Wissen konfrontiert. Dieser überleitende Abschluss der Sequenz wurde durch eine performative Lesung von Punkten aus der «Liste weisser Privilegien» (vgl. Ogettes, Tupoka (2018): Exit Racism: rassismuskritisch denken lernen) (ab)gebrochen.

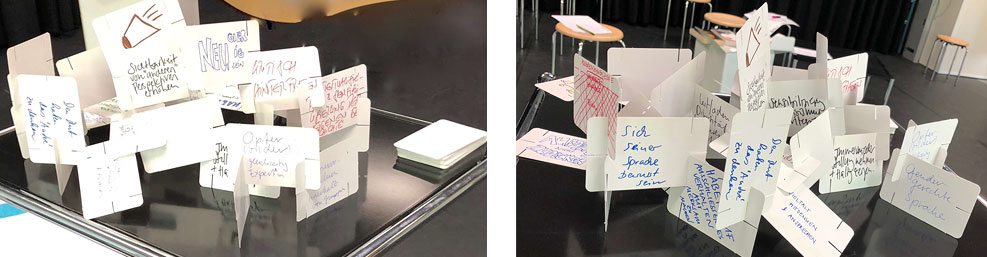

3. Sequenz: Transfer in den Hochschulalltag

Was will und kann ich in meiner eigenen Praxis/Lehre und Tätigkeit als Gleichstellungbeauftragte und/oder Dozierende an der Hochschule bewegen, weiterreflektieren und umsetzen? Auf Kärtchen wurden die aus den Ateliersequenzen gewonnen Aufmerksamkeiten festgehalten, die den Teilnehmenden in ihren zukünftigen Handlungsräumen an der Hochschule bedeutsam schienen. Die Kärtchen wurden anschliessend zu einem Aufmerksamkeits-Gebilde aufgetürmt und kurz verbalisiert.